当店の「肩こり」に対する施術法をお伝えします。

その前に、施術を行う事柄は、どのような症状だとしても同じ流れになります。

1.問診

2.検査

3.施術

4.確認

5.アフターケア

具体的には、

1.どんな不調があるのか、痛みや不調は主観的なものになります。ですのでまずはそこを確認。

2.実際にお身体の姿勢や動き、触診などをして異常があるか確認します。

3.1と2を踏まえ、施術の方向性を定めながら施術。

4.施術後で変化はあるか、確認。

5.術後の身体の変化を予測し、セルフケアや次回の施術目安などをお伝えします。

これらを前提として個別の症状に対応する場合、その症状の特性を抑えた上で

「観るべき所、考慮すべき所、狙うべき所」

がより具体的であるほど、結果に結びつきやすいです。

以上を踏まえ、肩こりの施術法に関して話を戻します。

まずは【問診】。

肩こりの原因は3つに大別されます。

①筋肉の疲れ

②病気による肩こり

③心因性

ひとえに肩こりと言っても、その要因は様々です。

ちなにみ肩こりとは、「首の後ろから肩先、背中が “重苦しい、張っている、固くなっている、痛い感じ、重だるさ、こわばり” 」と言った症状を感じる状態を指します。

その症状の重たる組織は「筋肉」になるのですが、肩回りの筋肉が凝る状態になるのには、上記に示したように原因は多数あります。①~③が混じり合っているというのも現実に近いと思います。

それらを考慮せず、ただ肩周りの筋肉を緩めたりするような事をしても効果をなさない、その場は楽になるけど帰るころには戻ってしまう、なんて事になってしまいます。

ですので、まずはお身体の状態を詳しく伺うことが大切です。

具体的には「症状」の確認。

どんな痛み?辛さ?、

それが「どんな時に出る」、「いつから」、「きっかけはあるか?」、「思い当たる原因はあるか?」、「症状がより強くなる行為、楽になる行為や体勢、時間はあるか?」、「他に症状はあるか?」など。

「症状」という「現象」を細かく追って行くと、肩こりと言ってもその状態は様々です。

そして原因がどこにあるのか?これは筋肉の疲れが大きいのか?どこかの疾患が原因か?心因性が可能性高いのか?などと検討を立てることができ、当てずっぽうのアプローチを避けることができます。

ちなみに「診断」はもちろん医師ではないので出来ません。

あくまで施術の方向性を決めるため、誤った方向に施術をしないために確認するためで、「病名」を知りたいや欲しい場合は、病院に行かれてください。

もし、問診の時点で当店の施術が現状に相応しくない(②、③の原因が強い)と判断したら、その時点でお客様にその旨をお伝えします。

問診を終えたら実際にお身体に触れて行きます。

目視で姿勢などを観てから、筋肉の状態を触って確認、関節の動きを動かしたり動かしてもらったりして確認します。

「病気にようる肩こり(②)」の場合、特に多い疾患として「頚椎疾患」と「肩関節疾患」があります。

ですので、首と肩の関節の動き、動かしたときの痛みや違和感の確認などは最優先で観ます。

後は最近ではこちらの方法も取り入れて、身体の機能を確認したります。

以上のような方法で、実際にお身体に触れて、動きを確認して、施術でしっかりと改善できる症状か確認するのと同時に、どこにアプローチして行くといいか定めて行きます。

そして【施術】。

肩こりに関してのアプローチで主軸は2つ。

“トリガーポイントセラピー” と “関節のモビリゼーション” です。

痛みの要因となるトリガーポイントを鎮静化させながら、関節に動きが出るようにしていくことを目指します。トリガーポイントについてはこちらをご覧ください。

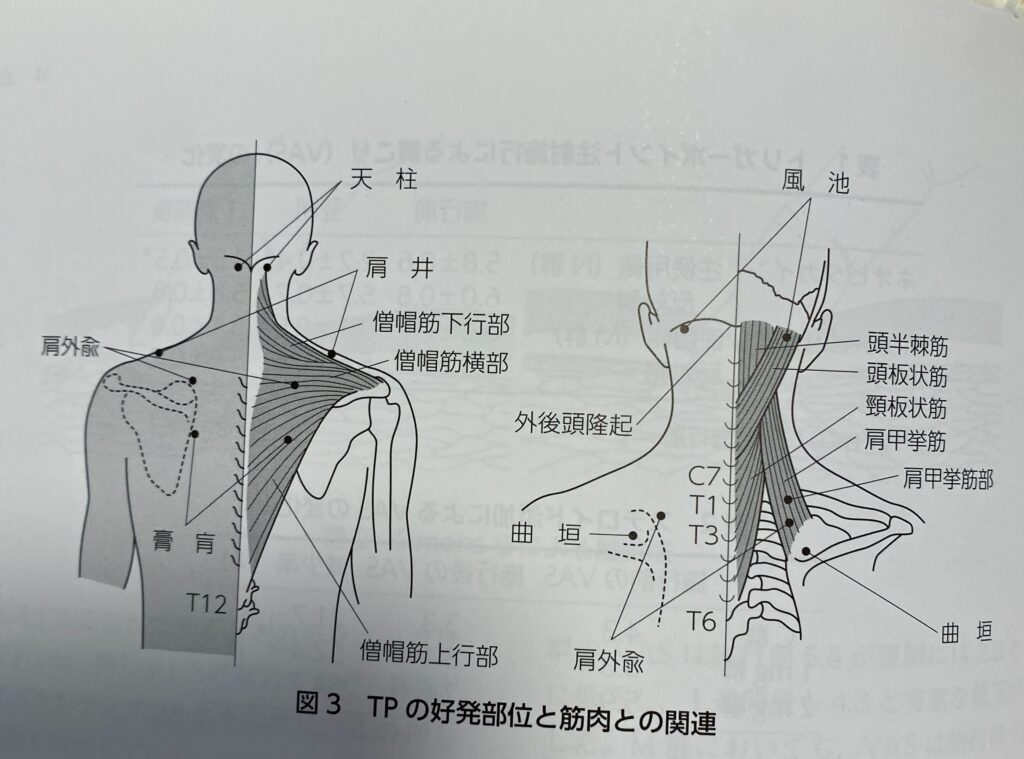

肩こりに関係するトリガーポイントはよく「僧帽筋」や「肩甲挙筋」などの正に “肩に付く筋肉” にあると述べられることが多いです。

それらも勿論ありますが、私の実感としては「脊柱起立筋」が重要だと思っています。

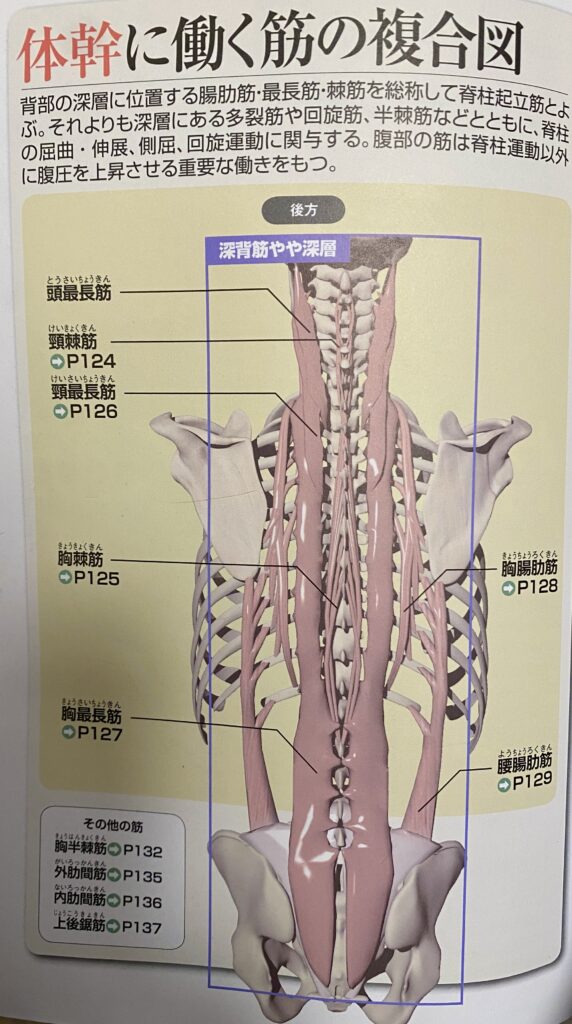

「脊柱起立筋」とは字のごとく、背骨を支える背中の大きな筋肉群で、頭から腰まで縦に繋がっている筋肉になります。これらの筋肉は、上記した肩の筋肉よりも深い所にあるのですが、実際にお客さんがよく「肩甲骨が辛い」と仰られる所は、肩の筋肉ではなく「脊柱起立筋」ではないかと思っています。

さらに、他の「首や腰の痛み」も、筋肉的に疲労などによる障害を起こしているのはそれではないかと。身体を起こしている(起立している)限り、常に働き続ける筋肉ですからね。

ですので、私の場合はそこも意識してアプローチするようにしています。

筋肉を緩めるだけでは結果が出にくい、というのは現場経験を重ねる内に目の当たりにします。

そこから、特に主訴がある場所の関節もスムーズに動けるようにすると、自ずと結果も結びつくと分かるようになりました。

それは、関節の可動域が回復、上昇すると、自然と身体を支える動きや身体を動かすときのバランスが変わり、局所局所の負荷が変わります。

疼痛やだる重さの要因が、局所的な身体の負荷や、不適切な身体の動きになっているものからだとしら、それらが解消されたために結果に結びついたと考えます。

関節のモビリゼーションとは、低速度かつ反復的な動きを加えることで、関節の可動域を回復させます。固い関節に(動きが悪い、可動域が狭い)、関節が正しく動く方向に繰り返し動かすことで徐々に可動域が広がるようになります。

動かした時に痛みが無く、無理に動かすようなことがなければ、関節操作としては一番安全だと思います。

関節は、自分で動かすと必ず筋肉が発動しますので、関節のみを動かす(関節周囲の組織を動かす)というのは他人でなければ難しいですし、そこに価値があります。

関節に関してはより効果がある方法があるか現在も模索はしておりますが、腰や背中の場合は、苦手でなければいわゆるボキボキするような事もしたりします。

ただ首はしません。

頚椎だけは構造的にボキボキを行うとリスクがあり、実際に事故例も多々あります。

ちなみに国内では、厚生労働省から首のボキボキは「危険な行為」とされ、注意喚起されています。

そのリスクを負ってでも首のボキボキに価値が高いという見解も無いので、しておりません。

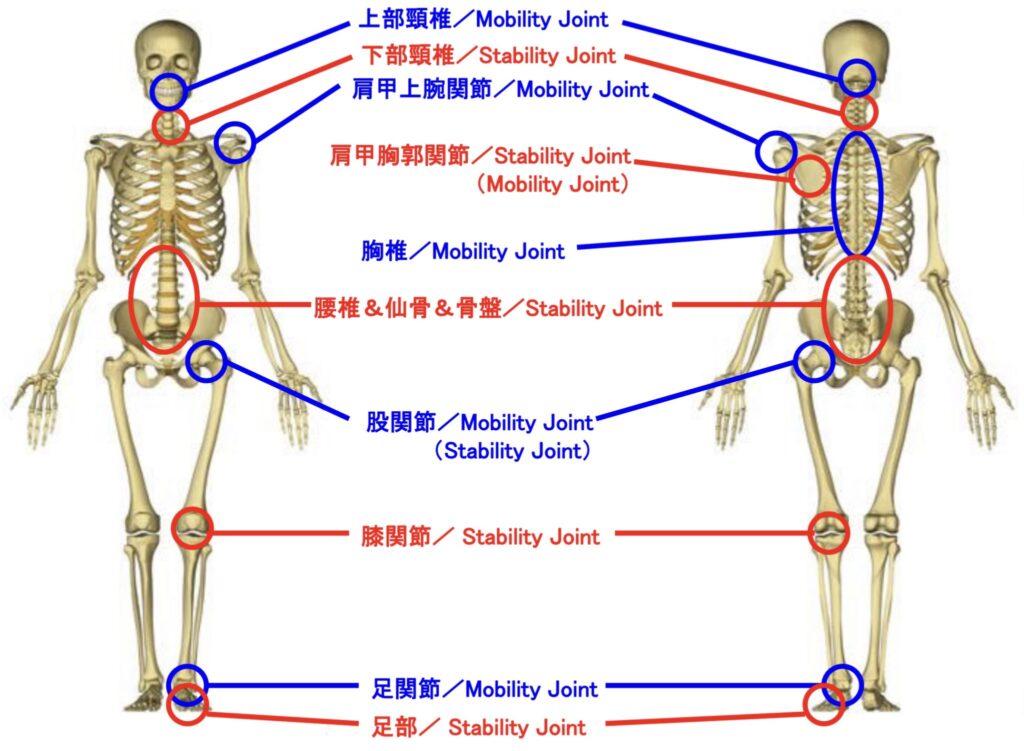

「ジョイント・バイ・ジョイント」という理論があります。

アメリカ人の理学療法士とトレーナーの方が提唱した考えですが、関節は2種類の機能性に分けられ、「可動性が主(モビリティ)の関節」と「安定性が主(スタビリティ)の関節」が隣どおしに配列されていると言われます。

肩こりにおいて私が考える特に「動きが必要な関節」は、「上位頚椎」と「胸椎」です。

この2点は長年の現場経験に置いても「固くなっている」ことが非常に多いです。

ここが動けるようにすることは、肩こりの状態を改善するにもとても重要だと捉えています。

以上の2点を軸に、肩こりに関する施術は行っています。

肩こりの原因①筋肉の疲れは、主に下記のような要因で起こります。

・不良姿勢

・運動不足

・不適切な運動

・過労

・寒冷

・ストレス

・加齢

運動不足、不適切な運動や冷えなどは対策はしやすいですが、その他の要因は環境によって中々変えずらいのが現実です。年齢は誰でも重なって行きます。

つまり肩こり(①筋肉の疲れ)は「完治」するという言葉は当てはまりにくいものになります。

そもそも、病気ではありませんし。

ですが日常生活に支障を来す、症状に囚われて辛い、というのは何とかなるはずです。

そのために、姿勢の取り方や身体の使い方、セルフケアなどの対策はお伝えしつつ、定期的なメンテナンスもおすすめはします。

もちろん、ある程度お身体が回復してあとはご自身で基本はケアができそうだったり、環境の変化で以前ほどストレスがかからなくなったりすればそれで良いでしょう。

少なくともそうなれるように、始めは計画的に集中的、必要な頻度で施術を行うことはお勧めしています。

慢性痛の改善ポイントで重要なことは「習慣を変える」ことです。

その一つのキッカケとして、施術を提供しています。